Алексей Федорчук

Как говорилось в прошлом очерке, первый рестарт машины произойдёт с новоустановленной системы даже в том случае, если установочный носитель был забыт в приводе (или, в виртуалке, образ его не был корректно отмонтирован). Так что не пройдёт и немногих секунд, как мы увидим перед собой меню GRUB’а:

И, пока загрузка системы не началась автоматически (на ожидание этого тоже много времени не уйдёт), резонно поинтересоваться, что же скрывается за пунктом Advanced options….

Оказывается, ничего особенно «авантажного» — кроме обычной загрузки, только она же в режиме Fallback. Который, собственно говоря, и выбирать не обязательно: в него система переключается в случае, если «железо» машины аппаратно не поддерживает 3D-ускорение:

То есть после обычной загрузки мы увидим такую картину:

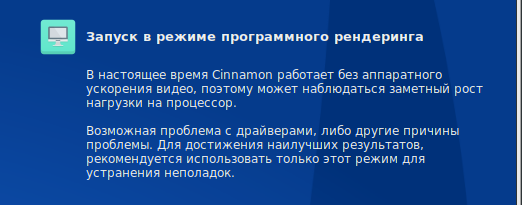

А в Fallback-режиме Фаберже будут те же, но с дополнительной биркой, сообщающей о работе в режиме программного рендеринга:

Впрочем, эта же надпись всегда появится и при загрузке в виртуальной машине — вне зависимости от того, включена ли в последней поддержка аппаратной 3D-графики.

Далее рассмотрим результаты стандартной установки при автоматической «трёхраздельной» разметке диска. Таблица разделов при этом выглядит так:

Из 28 ГБ корневой файловой системы занято менее 15% — 4 ГБ, плюс ещё чуть-чуть в каталоге /boot:

$ df -h | grep /dev/sd /dev/sda2 28G 4,0G 23G 15% / /dev/sda1 243M 47M 181M 21% /boot

И место это пропадает не зря — не смотря на отказ от всех дополнительных комопнентов на стадии инсталляции, система весьма богата приложениями. В чем можно убедиться , рассмотрев главное меню среды Cinnamon по секциям. Первая из которых, Аудио и видео, выглядит так:

Здесь под словом Видео понимается медиа-плейер Totem, а пункт Музыка опознаётся как gnome-nusic. Также как в секции Графика под пунктами Просмотр документов, Просмотр изображений иФотографии скрываются Evince, Eog и gnome-photos, соответственно:

Зато к пункту Интернет комментарии не требуются. Кроме того, что по умолчанию служба Avahi отключена, и потому соответствующие пункты здесь (и далее, в секции Администрирование), сами по себе не заработают:

Поскольку от обоих браузеров мы с котом при инсталляции откзались, браузера здесь пока нет. Но при стандартной установке по умолчанию был бы Chromiunm.

Секция Офис содержит единственный пункт, всё тот же Evince, а в секции Программирование — CMake. За рамками меню остаётся полный набор средств разработки CLI, список которых можно видеть в пакетном менеджере Pamac при просмотре группы base-devel:

Состав секции Стандартные отвечает её названию, то есть вполне стандартен:

Здесь нужно отметить только то, что Снимок экрана делается посредством gnome-scereenghot, в роли Текстовый редактор выступает Gedit, а Диски управляются GNOME Disk (а вовсе не GParted, которого здесь нет вовсе).

В екции Администрирование терминалом является GNOME Terminal, Пользователи и группы — стандартный модуль Центра управления среды Cinnamon, установка, обновление и удаление программ выполняется шрафической утилитой Pamac, общей для всех дистрибутивов семейства Archlinux:

Наконец, в секцию Параметры попадают все модули настройки среды Cinnamon (не требующие прав администратора), объединяемые в ней Центром управления (он же — Параметры системы):

Как известно, Cinnamon полностью лишена штатных пользовательских приложений, кроме файлового менеджера Nemo (попавшего в секцию Стандартные). И потому майнтайнеры дистрибутивов, поддерживающих эту среду, восполняют их отсутствие привлечением «сторонних средств». До недавнего времени это были исключительно GNOME-приложения, но в последнее время разработчики проекта Mint предлагают в этом качестве кросс-десктопный и кросс-дистрибутивный набор X-Apps.

Однако майнтайнеры Antergos’а сохранили традиционную комплектацию Cinnamon-редакции дистрибутива, и штатно в в её состав входят только базовые GNOME-приложения (Gedit, Totem, Evince, Eog и так далее). Хотя их аналоги из набора X-Apps доступны — частично в официальном репозитории (Xed), но большей частью в AUR (Xreader, Xviewer, Pix, Xplayer).

Это открывает широкие перспективы по «ремиксированию» системы под собственные потребности. О чём, однако, будет говориться позднее — на ближайших страницах речь пойдёт о неипервейших настройках свежеустановленной системы, благо их надо не так уж и много.

Уже давно слежу за этим дистрибутивом. Каждый выпуск пытаюсь поставить себе, но всегда получаю неизменный результат еще на стадии загрузки:

…

ERROR: ‘/dev/disk/by-label/’ device did mnot show up after 30 seconds…

Falling back to interactive ptompt

You can try to fix the problem manually, log out when you are finished

sh: can’t access tty: job control turned off

На флешку записываю всегда 1-м из 2-х методов — unetbootin или с помощью dd

Для пробы используются 3 ПК с различной конфигурацией.

Результат всегда один. Т. е. никакой.

Леонид, если не загружается через dd, то, скорее всего, образ битый.

А так, проверьте /isolinux/isolinux.cfg пункт archisolabel=ANTERGOS должен соответствовать метке флешки, если нет, то исправьте.

Да тут все нормально. Тем более не могут быть битыми ВСЕ скачанные образы. А качал/перекачивал я не раз. И сумму контрольную проверял. Эта беда со всеми релизами.

Та же проблема всегда вылазит и при попытке загрузиться в Slax и Salix.

Леонид, это шаманизм, конечно, но попробуйте, воззвав к духам, записать образ на флешку так (от рута)

# cp antergos*.iso /dev/sd#

Вместо sd# — флешка целиком, разумеется.

Чем чёрт ни шутит, когда RMS спит :)

В слаксе есть другой способ подготовке флешки — распаковать образ на флешку и, если не изменяет память, в папке boot есть установщик bootinst.sh или .bat, если в винде. Флешки с установленным заранее сислинуксом я использую много лет. Только не забывать смотреть в syslinux.cfg метку диска.

Serg B, что бы это сделать в слаксе, нужно поставить эту слаксу. А это я, как раз и не могу проделать.

А вот про # cp antergos*.iso /dev/sd# надо будет, как время на эксперименты будет, попробую.

Мы, видимо о разных Slax`ах говорим. Slax, который Slax не требует установки — он livecd или liveusb. Есть iso и есть zip. И то, и другое архиватором или маунтлупом можно записать на флешку и запустить bootinst.

https://slax.org.ru/

Леонид, похоже, Вы перепутали Slax и Salix. Хотя они и похожи не только названием, но и происхождением отSlackware. Slax — это чисто live-система, которую, конечно, можно установить, но она не для этого предназначена. В общем, Сергей выше всё написал.

А Salix — наоборот, от природы предназначен чисто для установки, live-сборки его появляются редко и отстают от текущей версии.

И, Вы меня конечно, извините, но точно ли пишете образ целиком на флешку, то есть на устройство /dev/sdc, например? А не на её раздел вроде /dev/sdc1?

Потому что чтобы не грузился образ, записанный dd (или cp, они одинаковы в этом отношении) — этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

Да, я перепутал Slax и Salix.

Пишется, разумеется, на устройство, а не на раздел. Т. е. /dev/sdb.

Форматируется в gparted и пишется unetbootin’ом. Ну или с помощью dd…

>>этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

Может. И это, причем, почему-то, очень избирательно происходит. Некоторые дистрибутивы — на ура. А некоторые — ну никак.

И убунта, образ mini, постоянно путает устройства. Жесткий диск он упорно считает — sdb, а флешка — sda. Любой другой убунтоидный дистрибутив — все нормально, все правильно, все чудесно.

Леонид. С чего загрузились, то и sda.

Разные дистрибутивы по разному ищут корень системы. Unetbootin подходит для убунтуподоных систем с каспером, не помню как саликс, но антергос ищет диск с меткой, переданной ядру через append archisolabel=ANTERGOS. У Вас ‘/dev/disk/by-label/’ не соответствует записи — значит или диск не готов — иногда попадаются флешки со слишком большим временем готовности к работе, или метка диска другая — если Вы писали unetbootin`ом. Если диск записан через dd, то он выглядит, как сидиром и метка автоматически нужная, скопированная из образа. Раз система не опознает диск, то или диск или образ битые.

Или записан не туда или не так.